AIを始めとする革新的な技術の発展により、日本の自動車業界は転換点を迎えています。

街を走る車の中には、人間の運転手を必要としない完全自動運転車両が現れ始め、工場では生成AIが設計や品質管理を担い、車内では人と自然な会話を交わすAIアシスタントが乗員をサポートする──。こうした光景は、もはやSF映画の世界ではありません。

政府が掲げる「モビリティDX戦略」のもと、自動車メーカーからスタートアップ、IT企業まで、あらゆるプレイヤーが上記のような未来を実現するため、協調と競争をしています。

本コラムでは、この変革期における日本の自動車とAI分野の最新動向を、①自動運転技術の社会実装 ②コネクテッドカーの浸透 ③AI技術の進化 の3つの視点から眺めていきます。

自動運転技術の社会実装

レベル4自動運転がついに公道を走る

2025年度、日本政府が目標としてきた「レベル4自動運転の実用化」が、技術的には現実のものとなろうとしています。

自動運転は、レベル0(完全手動運転)からレベル5(あらゆる条件下での完全自動運転)までの6段階に分類されます。

その中で自動運転レベル4とは、特定のエリアや天候などの条件下において、運転手が一切の操作を行う必要がなくなる「高度運転自動化」のこと。2023年4月に改正道路交通法が施行され、日本国内でもレベル4での公道走行が解禁されました。これを受け、政府は「2025年度を目途に50か所程度、2027年度までに100か所以上」での無人自動運転移動サービスの実現という目標を掲げ、各地で実証実験が活発化しています。

特に印象的なのは、これまで交通の便が悪いとされてきた地方エリアでの活用事例です。福井県永平寺町では2023年5月、国内初の自動運転レベル4での移動サービスが開始されました。

同町は高齢化が進む過疎地域として移動手段の確保が課題でしたが、町内の2キロほどの区間を7人乗りの電動カートが自動運転で運行し、観光客と地域住民の両方が利用できる新たな移動手段として注目を集めています。

出典:国土交通省 報道発表資料

茨城県日立市では、旧日立電鉄線の廃線跡を利用したバス専用道路を走るひたちBRTが開始されました。国内初の中型バスでのレベル4自動運転による営業運行で、河原子から南部図書館までの約6.1キロが自動運転のバス専用道路区間となっています。

市販車の自動運転レベル

循環バスや運送用トラックなど商用車のレベル4実現が近づく一方で、一般の消費者が購入できる市販車の分野でも、国内外のメーカーが自動運転車の開発に取り組んでいます。

商用車は走行ルートが限定されているため、高精度な地図の用意がしやすく、予測困難な事態も発生しにくいです。一方、一般消費者が購入する市販車では、運転支援技術であるレベル2が主流です。特に、高速道路などの特定条件下でハンドルから手を放せる「ハンズオフ機能」を備えた車両の開発が進んでいます。トヨタの「アドバンストドライブ」や日産の「プロパイロット2.0」がこれに該当し、ナビゲーションと連携した車線変更支援などの機能も利用できます。

システムが要請した時以外は運転から解放されるレベル3(条件付運転自動化)については、2021年にホンダが世界で初めて「レジェンド」を100台限定のリース形式で市場に投入しました(現在は生産終了)。

商用車と市販車の進捗の差は、市販車が直面する課題の多さに起因します。市販車は天候や路面状況が変化し、予期せぬ歩行者の飛び出しもあり得る不特定の公道を走るため、技術的ハードルが格段に高くなりますし、高価なセンサーの搭載は車両価格を押し上げます。レベル3以上で事故が起きた際の責任の所在や法整備といった課題もあります。

商用車の実証実験は、こうした中で自動車運転の社会的な理解を深める役割を担っていると言えるかもしれません。ここで得られた知見が、より安全な市販車の自動運転技術へと繋がっていくことが期待されています。

2.コネクテッドカーの広がり~「ソフトウェア」中心の車づくり~

コネクテッドカーの広がりと日本政府の動き

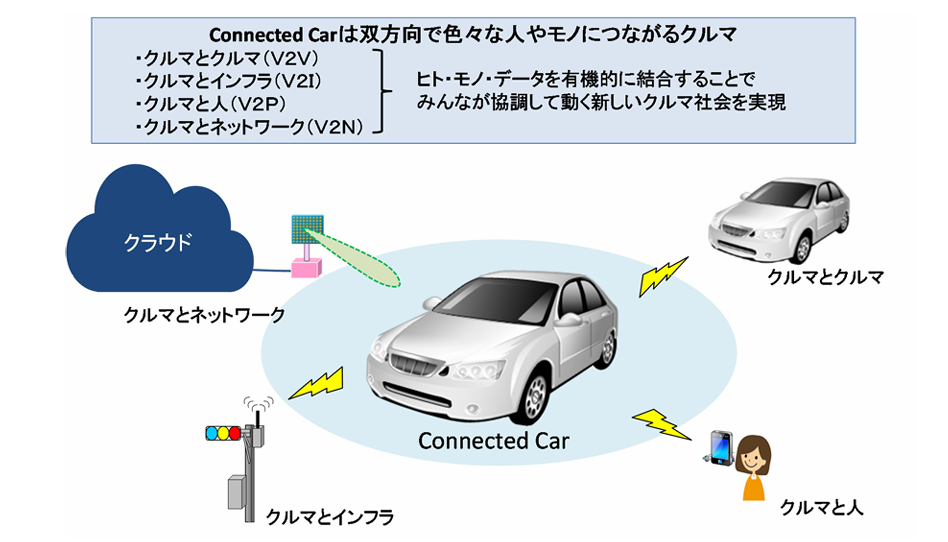

「コネクテッドカー」とは、インターネットに常時接続された自動車を指します。その歴史は1990年代にまで遡り、当初は事故発生時に自動で緊急通報を行うといった、安全に関わる機能が中心でした。

現在では、車両のセンサーが収集した走行データを基にしたメンテナンス通知、リアルタイムの交通情報を活用した最適ルート案内といった基本的な機能に加え、万が一の事故の際に自動で緊急通報するシステムや、スマートフォンで遠隔操作できる機能などが実用化されています。

こうした多様な機能を持つコネクテッドカーの発展を支えるのが、無線通信によってソフトウェアを更新する「OTA(Over-The-Air)」と呼ばれる技術です。

従来の自動車の機能は、購入した時点のハードウェア性能に大きく依存していました。しかしOTA技術の活用により、スマートフォンのOSがアップデートされるように、購入後も車両の性能向上や新しい機能の追加が遠隔で可能になります。例えば、より高度な運転支援システムへの更新や、エンターテインメント機能の追加、さらには燃費効率の改善といったことまで、ソフトウェアの更新によって実現できるようになるのです。

これにより、従来の「車を売って終わり」という売り切り型から、ソフトウェアのアップデートや機能追加などを通じて継続的に収益を得る、サブスクリプション型のビジネスモデルへと自動車メーカーのビジネスモデルも変化しつつあります。

コネクテッドカーから得られる走行データや車両の状態といったビッグデータを活用し、個々の運転特性に合わせた保険サービスや、故障の予兆を検知してメンテナンスを促すサービスなど、新たなビジネスも生まれると期待されています。

ソフトウェア内製化に向けたメーカーの協調の動き

先進運転支援システムからエンターテインメントに至るまで、複雑化するソフトウェアの全てを1社で開発するのは現実的ではありません。そこで、複数の企業や業界が協調し、研究開発を進める流れが産まれています。

ハードウェア領域では、トヨタ、日産、ホンダをはじめとする国内メーカーが結集し、「自動車用先端SoC技術研究組合(ASRA)」を設立しました。ここでは、車載ソフトウェアの性能を左右するSoC(System-on-a-Chip)を、チップレット技術などを活用して共同で研究開発しています。

一方、ソフトウェア領域では、標準化団体「JASPAR」が、API(Application Programming Interface)の標準化を進めています。

APIが標準化されれば、ある車種向けに開発した空調制御やメーター表示といったアプリケーションを、異なるハードウェアを搭載した別の車種にも容易に移植・再利用できるようになります。

JASPARは、こうしたAPIの標準化をアジャイルな開発手法でリードすることで、多様なソフトウェア企業やサービスプロバイダーが参入しやすいオープンな環境を目指しています。

基盤部分は「協調」して整備し、その上で各社が独自のアプリケーションやサービスで「競争」する。これからの日本の自動車産業は、この「協調と競争」の戦略がカギを握っているのかもしれません。

ソフトウェア人材不足への対応

自動車の自動化やコネクテッド化の大きな課題となっているのが、ソフトウェア人材の不足です。経済産業省の推計によると、自動車のソフトウェア導入(SDV開発)に必要な人材が、2025年時点で必要とされる約14万人に対し3.3万人が不足し、2030年には不足数が5.1万人に拡大する見通しです。

この喫緊の課題に対し、政府は「モビリティDX戦略」の中で、産業界や教育機関と連携した人材育成プログラムの強化や環境整備などを掲げ、官民一体での人材育成・確保を推進しています。

企業も人材育成の取り組みを加速させています。トヨタグループはグループ5社が共同で「トヨタソフトウェアアカデミー」を設立しています。ここでは、AIやソフトウェア開発に関する専門知識を持つ人材をグループ内で体系的に育成し、イノベーションを加速させることを目指しています。

さらに、企業の垣根を越えた連携基盤「モビリティDXプラットフォーム」など、企業単独では解決が難しい人材育成という課題に、業界全体で取り組んでいます。

3. AI技術の進化がもたらす新しい自動車体験

エンドツーエンドAIの可能性

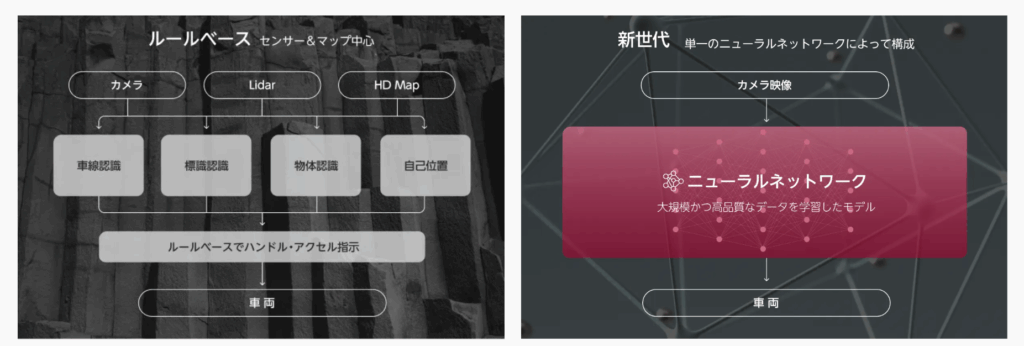

自動運転技術を支えるAIもまた、急速な進化の過程にあります。特に今、業界の注目を集めているのが「エンドツーエンド(E2E)AI」と呼ばれる新しいアプローチです。

これは、従来の自動運転が、「センサー情報を認識する」→「認識結果をセンサーフュージョン(融合)する」→「センサーフュージョンをもとに、周辺状況を判断する」→「走行経路を生成する」というように、ルールベースで作成されたソフトウェアモジュールを含めて複雑な段階を踏んで走行経路を生成していたのに対し、「センサー情報を、ML(機械学習)モデルに入力する」→「MLモデルが走行経路を生成する」というように、MLモデルのみで走行経路が生成される画期的な手法です。

日本のスタートアップであるチューリング社は、このエンドツーエンドAIのアプローチを採用し、人間のドライバーを完全に不要とする「レベル5」の完全自動運転の実現を目標に掲げています。この技術が実現すれば、開発者が想定したルールベースでは対応が難しかった不測の事態にも、より人間に近い柔軟な判断で対応できると期待されており、自動運転技術の大きなブレークスルーになる可能性を秘めています。

AIが地方・都市間の交通インフラ不足を解決する

公共交通網の縮小やドライバー不足が進む地方部では、住民の移動がマイカーに過度に依存しているという課題が深刻化しています。この「交通空白地帯」問題を解消し、あらゆる移動手段をシームレスに繋ぐ概念として「MaaS(Mobility as a Service)」への期待が高まっています。

この課題解決に取り組んでいるのが、WILLER社が提供するAIオンデマンド交通サービス「mobi」です。これは、利用者がアプリで配車をリクエストすると、AIが同じ方向へ向かう他の利用者をマッチングさせ、最適な相乗りルートをリアルタイムで算出・運行するというもの。半径約2kmの比較的狭いエリアをきめ細かくカバーすることで、自宅から最寄り駅、あるいは地域の商業施設や病院への移動といった、日常生活に欠かせない「足」を確保します。

さらにWILLER社は、「mobi」を地域内の移動のみに留めず、同社が長年培ってきた高速バス事業のネットワークと「mobi」を連携させることで、都市間の長距離移動と、目的地周辺の細かな移動とをシームレスに接続する独自のMaaS構想を推進しています。

テクノロジーの力により交通インフラの地域間格差が埋まり、人々の移動が快適になれば、地方の過疎化による問題のいくつかを解決することもできるかもしれません。

自動運転の事故責任と車両のサイバーセキュリティ

自動運転車が事故を起こしたとき、いったい誰が責任を負うのか――これは自動運転技術を普及させるにあたり大きな課題となっています。現在の日本の法律では、基本的には「運行供用者」、つまり車の所有者や使用者が損害賠償責任を負うしくみになっています。たとえ自動運転システムが運転操作をしていたとしても、まずは所有者が責任を問われ、その後、システムや車両に欠陥が認められた場合は、メーカーに対して求償できるという構造です。

このような考え方は、改正道路交通法や道路運送車両法にも反映されています。2020年の法改正により、日本では世界に先駆けてレベル3(一定条件下でシステムが主体となる自動運転)の公道走行が認められました。しかし、刑事責任の面では、運転者の義務が免除されるわけではありません。

一方で、将来的に実用化が期待されているレベル4(限定条件下で完全に無人で運行する自動運転)では、運行主体が個人ではなく事業者となることが想定されています。この場合、責任の所在も事業者側に移る方向で議論が進んでいます。

また、事故の原因が車両やソフトウェアの不具合だった場合には、製造物責任法に基づいてメーカーが責任を負うことになります。加えて、アップデートによる不具合や外部データの誤り、さらにはサイバー攻撃なども想定されており、所有者に過失がない場合には政府補償事業が活用される見通しです。

こうした背景を踏まえ、改正道路運送車両法では作動状態記録装置(DSSAD)の搭載が義務付けられました。これにより、事故当時の車両の挙動やシステムの稼働状況を正確に記録し、トラブル発生時の検証を可能にしています。

まとめ

コネクテッドカーやAIといった先進技術の実用化が、自動車産業の構造を変えつつあります。一方、消費者の間には常に「新しいシステムは本当に信頼できるのか」という根強い不安が存在します。

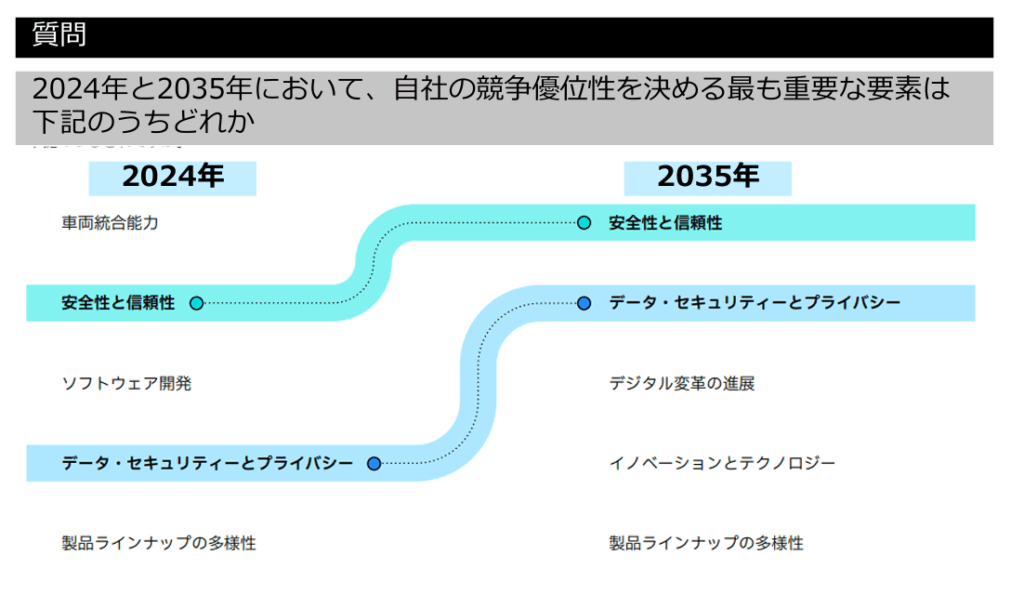

実際に、JD Powerの消費者調査では米国消費者の8割がハッキング対策を気にかけ、64%が車内で収集されるデータのセキュリティに不安を感じているとしています。またIBMの調査では、世界の自動車業界の経営層も、2035年には「安全性と信頼性」が競争優位性を決める最重要素になると見ており、その重要性はイノベーションやテクノロジー、製品ラインナップの多様性を上回ると予測しています。

出典: 国土交通省「モビリティDX戦略」

日本の自動車メーカーは、長年「世界最高水準の安全性と品質」という信頼を培ってきました。政府が「モビリティDX戦略」で掲げる目標の実現に、この強みをどう活かしてしていくのか。日本の自動車産業は、重要な局面に立っています。

豊富な車載ソフトウェア開発実績を背景に、プロジェクトを成功に導きます

STELAQでは、自動車産業をはじめ、金融、医療、IoTなど多様な産業での豊富な開発実績を基盤に、貴社のソフトウェア開発プロジェクトを成功へと導きます。国際規格への適合を含むコンサルティングサービスや、開発チームと第三者検証チームによる一気通貫の支援、さらにはエンジニアの社内教育まで、プロジェクト全体の課題解決をサポートします。

- 多様な産業・ドメインでの豊富な開発実績

- 上流工程から開発・検証・教育まで一気通貫の支援体制

- 個社に合わせた柔軟なサポートと早期戦力化

ソフトウェア開発プロジェクトの推進、品質向上、人材育成に課題をお持ちでしたら、ぜひ一度STELAQにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な支援プランをご提案し、プロジェクト成功を全力でサポートいたします。