受入テストは、発注者側が主体となり、システムが要件通りに稼働するかを検証するテストです。本記事では他のテストと比較した際の受入テストの位置づけや、効果的な進め方、現場でよく直面する課題について解説します。

受入テストとは?

ユーザー視点での最終確認プロセス

受入テスト(ユーザー受入テスト、UAT)は、システム開発の最終段階で発注者(システムの導入者)が主体となって実施するテスト工程です。開発ベンダから納品されたシステムを対象に、実際のサービス・業務を正しく遂行できるかをユーザーの立場で最終確認します。

業務要件との整合性を見極める役割

受入テストは単なる不具合検出に留まりません。要件定義で想定した業務要件どおりにシステムが動作するかを確認し、システムを正式に受け入れるか判断する役割を担います。

ある企業のシステムで、本稼働後に基本的な仕様漏れ(注文取消ができない等)が発覚し、さらに多数の要件抜け漏れが見つかったとしましょう。要件定義が十分になされていなかったか、受入テストが不十分であったことが要因として考えられます。

このようにシステム稼働後に重大な要件漏れが発生した場合、開発者側はシステムの改修や再開発、トラブルに対する補償など、多大なコストとリスクを負うことになります。

そのため、発注者側にとって受入テストは、システム品質を担保する最後の砦なのです。

受入テストと他のテストは何が違う?

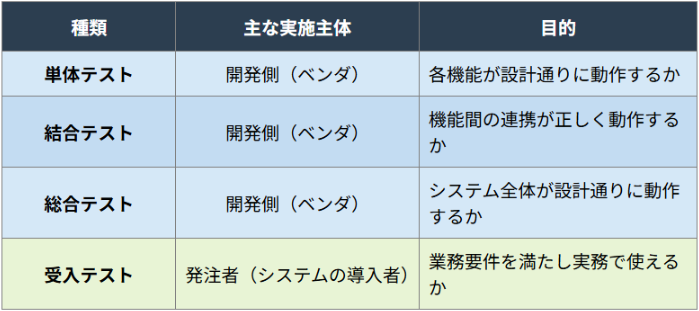

ソフトウェアのテスト工程は、一般に単体テスト・結合テスト・総合テスト(システムテスト)・受入テストの流れで進行します

これらには以下のような違いがあります。

単体テストとの違い

単体テストはプログラムの最小単位ごとに正しく動作するかを、主に開発者自身が確認する工程です。プログラマーが設計書どおりに各機能を実装できたか検証する段階であり、発注者の仕事は計画の確認や結果レビューにとどまります。

一方、受入テストはシステム全体を対象に要件どおりに動作するかを確認する工程で、発注者(ユーザー側)がテストの主体となります。単体テストがプログラマー視点の技術検証だとすれば、受入テストはユーザー視点での最終検証と言えるでしょう。

結合テストとの違い

結合テストは複数のユニットやモジュールを組み合わせ、インターフェースや機能間の連携が設計どおりに動くかを確認する工程です。テスト担当者が機能設計書や詳細設計書に基づき、機能単位のつながりを検証し、機能間の不整合やデータ連携不備を洗い出します。

受入テストではさらに一歩進めて、業務プロセス全体が滞りなく遂行できるかを確認します。結合テストまでは開発側主体ですが、受入テストではユーザー部門が実際の業務手順で操作し、業務上の期待どおりかを検証する点で異なります。

総合テストとの違い

総合テストは開発側の最終テストで、システム全体が設計書通り正しく動作するかを機能面・非機能面から確認する工程です。

これに対し受入テストは、納品物を受け入れるか否かを判断するテストです。発注者が中心となって実利用さながらに操作し、要件定義書や業務シナリオに沿っているかを確認します。

実際の利用者(現場担当者)が参加する点も特徴で、単なるシステム仕様の確認に留まらず「業務に本当に使えるか」という観点で最終評価を行う点が、受入テストと他のテストとの大きな違いです。

受入テストを効果的に進めるためのポイント

受入テストはプロジェクト終盤に行われるため、限られた時間で効率よく重要な箇所を検証する工夫が求められます。効果的に進めるための主なポイントを解説します。

【ポイント①】特に重要な機能を優先的に確認する

すべての機能を闇雲にテストするのではなく、業務上致命的な影響を及ぼす重要度の高い機能をまず優先します。

そのシステムの基幹となる処理。あるいは不具合を絶対に出してはならない機能を関係者間で合意し、それらについて重点的にテストを設計・実施します。

重要な機能に絞って集中的に検証することで、限られた時間でも重大な欠陥の見落としリスクを下げられるでしょう。

【ポイント②】実環境と実データを使って検証する

ベンダ側の開発・テストではしばしば擬似環境やテスト用データが用いられるため、受入テストでは可能な限り本番運用に近い条件で検証を行います。本番同等の設定を持つテスト環境を用意し、実際の業務データを流してテストすることで、開発中には見えなかった問題も発見しやすくなります。

例えば別システムとの連携機能では、開発時に擬似接続先で試験していても本番では実機と接続する必要があります。そうした移行時の設定漏れは意外と起こりやすいものです。

実データを用いることで、処理性能や帳票レイアウトなど本番さながらの使い勝手が確認でき、運用開始後のトラブルを減らす効果が期待できます

【ポイント③】仕様変更箇所とその周辺を重点的にチェックする

開発途中での要件変更があった部分は不具合が紛れ込みやすいため注意が必要です。仕様変更によって追加・修正された機能がリクエスト通り実装されているか、そしてその周辺の既存機能に悪影響が及んでいないかをユーザー目線で念入りに確認します。

受入テストの主なチェック項目

受入テストでは、システムがビジネス要求を満たした品質面でも適切であるか、機能・非機能の両面から総合的に評価します。

①機能適合性

提供された機能がユーザーのニーズや要求をどれだけ満たしているかを確認するテストです。要求された全ての機能が実装されているか(機能完全性)、計算や処理結果が正確か(機能正確性)、用途に合った使いやすい機能となっているか(機能適切性)などを確認します。

②性能効率性

システムが必要な性能要件を効率よく満たせるか検証するテストです。例えばレスポンスの応答時間やスループットが許容範囲内か、ピーク時の負荷に耐えうるか、CPU・メモリなど資源の使用率が適切か等を確認します。

③互換性

新システムが既存の他システムや周辺機器、利用環境と正しく連携・共存できるかを確認します。

④ユーザビリティ

システムの使いやすさや操作性も重要です。画面のレイアウトや操作手順が現場ユーザーにとって直感的か、エラー発生時のメッセージが分かりやすいか、必要なヘルプやマニュアルが整備されているか、といった観点で確認を行います。

⑤信頼性

システムが安定して稼働し続けられるか、障害に強いかを確認します。

⑥セキュリティ

システムが許可されたユーザーやプロセスのみによって利用され、機密データが保護されているかを確認します。具体的には認証・認可が適切に機能するか、重要データが暗号化・マスキングされているか、脆弱性(SQLインジェクションやXSS等)が存在しないか、といった点を専門ツールも用いてチェックします。

受入テストはどこまで実施すべきか?

受入テストでは、本来、発注者側がすべてのテストを実施し、システムがビジネス要求を満たしているか総合的に確認することが理想です。しかし、コストや納期の制約上、すべての項目を発注者側でゼロからテストするのは現実的ではありません。

そのため、まず開発ベンダーが実施したテストの結果報告を受け、その内容の妥当性を確認することで品質を担保するケースもあります。しかしその場合も、発注者は「自社で直接テストすべき項目」と「ベンダーのテスト結果で確認する項目」を切り分ける判断が必要になります。

例えば、ビジネスへの影響が大きい機能やシステム改修の最重要ポイントに絞って受入テストを実施し、それ以外の項目については、開発ベンダーのテスト結果をもって品質担保のエビデンスとする、といった進め方です。

このように、限られたリソースの中で十全の品質保証を行うためには、「どこを自社でテストし、どこをベンダーに委ねるか」というテスト範囲の見極め(スコープ判断)や、項目の優先順位付けが重要になります。この判断にはテストに関する専門的なノウハウが求められるため、必要に応じてテストベンダーのサポートを検討しましょう。

受入テストのよくある課題3選

受入テストで発生しがちな課題とその対策について、代表的なものを3つ紹介します。

①テスト期間の確保

受入テストはプロジェクト末期に位置するため、前工程の遅延がそのままテスト期間短縮のしわ寄せとなるケースが多々あります。テスト日程が圧縮されると十分な検証ができず不具合を残したままリリースしてしまうリスクが高まります。

この課題を解消するには、プロジェクト初期から入念にテスト計画を策定し、遅延が発生しても一定のテスト期間を死守できるよう調整しておくことが有効です。例えば各工程のバッファを設けたり、重要機能だけでも確認できる最低限のシナリオを用意しておくなどです。

②合否基準の曖昧さによる混乱

受入テストの合否判定基準が明確に定義されていないと、テスト終了後に発注者とベンダーで「どこまで直せば合格か」の認識齟齬が生じ、検収可否の判断がもめる原因となります。

例えば致命的バグは直すとしても、軽微な表示ズレは合格とするのか否かなど基準が曖昧だと、プロジェクト終盤で余計な混乱を招きかねません。対策として、受入テスト開始前に合否の基準を定量的に取り決めておくことが重要です。

具体的には「重大度Sの障害はゼロ、重大度Dの障害は○件以内なら合格」といった合格条件をテスト計画書に明記し、双方で合意しておくのです。

基準を明確化し共有しておけば、判定もスムーズに進み最終合意が得やすくなります。

③テスト設計が属人的になりやすい

受入テストのケース設計や実施が一部のメンバーの経験に頼りすぎていると、知見が属人化して網羅漏れや引き継ぎ不能といった問題が起こります。

例えばベテラン担当者が個人の勘どころで試験項目を作成・実施していると、高度なバグ検出はできても他の人はテスト内容を把握できず、その人が不在になると続きができないというリスクがあります。

こうしたケースへの対策は、テスト設計の標準化とナレッジ共有です。テスト仕様書やチェックリストを整備して複数人でレビューし、テスト管理ツールなどでケースや結果を一元管理することで、属人依存を減らせます。

まとめ

受入テストはユーザー企業にとってシステム最終受け入れの関門であり、単なる技術検証に留まらず「業務で使える品質か」を見極める重要プロセスです。単体・結合・総合テストとは目的も主体も異なり、発注者側が主体となって実運用さながらの検証を行う点に特徴です。

STELAQのソフトウェア開発支援サービスでプロジェクトを成功に導きます

STELAQでは、自動車、金融、医療、IoTなど多様な産業での豊富な開発実績を基盤に、貴社のソフトウェア開発プロジェクトを成功へと導きます。顧客折衝を含む上流工程から、開発チームと第三者検証チームによる一気通貫の支援、さらにはトレーニングチームによる個社特化型のエンジニア教育まで、プロジェクト全体の課題解決をサポートします。

- 多様な産業・ドメインでの豊富な開発実績

- 上流工程から開発・検証・教育まで一気通貫の支援体制

- 個社に合わせた柔軟なサポートと早期戦力化

ソフトウェア開発プロジェクトの推進、品質向上、人材育成に課題をお持ちでしたら、ぜひ一度STELAQにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な支援プランをご提案し、プロジェクト成功を全力でサポートいたします。